今回は、文化起業家“カルチュアプレナー”、文化やクリエイティブ領域の活動で新しいビジネスを展開し、豊かな世界を作ろうとしている人たちに注目します。カルチュアプレナーという新しい概念のご紹介と具体的事例から、地域の文化活動が社会とのつながりをどのように育むのか、安寧社会への道筋をどのように描くのかを考えていきます。

PRESENTER

●占部 まり 氏(AnCo理事/内科医/宇沢国際学館代表)

● 足立 毅 氏(一般社団法人 日本カルチュアプレナー協会 代表)

● 梶本 大雅 氏(株式会社オトギボックス 代表)

● 矢島 里佳 氏(株式会社和える 代表取締役)

● 清水 宏輔 氏(株式会社Casie 取締役共同創業者)

安寧社会共創イニシアチブ(AnCo)は、「誰ひとり取り残さないウェルビーイングの実現」を目指し、さまざまな分野の人々と連携しながら活動しています。そのひとつとして、文化の価値を可視化し、社会全体のウェルビーイングにつなげることを目指しています。フランスの社会学者ピエール・ブルデューは、文化資本が格差を固定化する仕組みであると指摘しました。しかし、現代は様々な技術が進化し、格差やウェルビーイングに関する理解も進展しています。文化の「民主化」を進め、すべての人に文化的資本が届き醸成される仕組みをどう作っていくか、文化の豊かな京都から発信していきたいと考えています。

近藤 尚己(AnCo代表理事)

Work1 ピースメイキング・サークルでの自己紹介

占部 まり 氏(AnCo理事/内科医/宇沢国際学館代表)

参加者同士で交流を深めるため、ピースメイキング・サークルというネイティブ・インディアンが使っていた手法で自己紹介をし、グループで今日期待することなどについて話し合いました。この手法では、ペンを持っている人から順に、他の人が話している時は何も考えずに話を聞くことに集中し、自分の番が来たら発言します。

人とのつながりを処方すると、健康寿命に大きなよい影響を与えることがわかってきています。アート活動をすると認知症の周辺症状の緩和が起こるという研究もされており[1]、言葉にならないものを共有できるからではないかと思います。例えば、認知症の方が財布の所在を忘れ、家族や介護者を疑ってしまう「物盗られ妄想」も、介助者が一緒に探す演技しながら寄り添うことで、気持ちが落ち着いてくることもあります。美を感じることと倫理観は関係が深いという研究結果もあり、アート活動を通じて様々なことが広がると考えています。

― 若手文化事業家の支援を通して心の安寧を

足立 毅 氏(一般社団法人 日本カルチュアプレナー協会 代表)

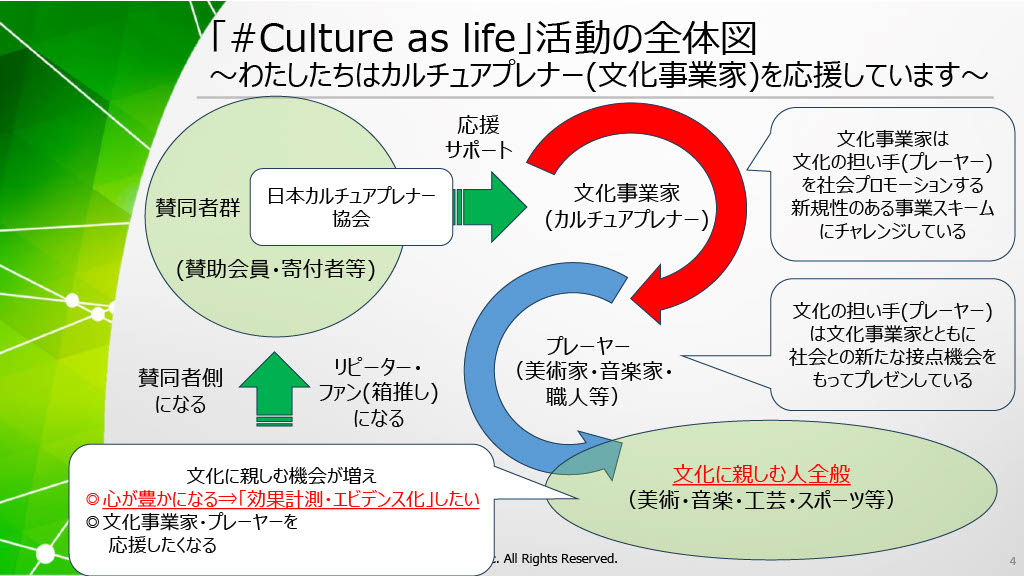

文化をテーマに事業活動する若い文化事業家“カルチュアプレナー”を応援したいとの思いから、一般社団法人日本カルチュアプレナー協会を設立しました。

わたしたちは、「文化事業家と共に日本人が内在している精神文化で世界の人々の心の安寧に貢献する」ことをミッションに掲げています。日本人の日常、個人の人生に文化を取り入れる活動や、文化事業家全体でのファンづくり、国や自治体とも連携して資金調達や人材獲得などの支援も行って参ります。

わたしたちは、美術家・音楽家・職人などの若き文化の担い手=“プレーヤー”を、現代にあった新しい方法で社会に届けようとしている文化事業家を支援しています。その活動を後押しすることで、プレーヤーが生み出すプロダクトやサービスを通じて、文化を身近に感じ、楽しむ人をもっと増やしていきたいと考えています。

「文化に触れることで、人の心がじんわりと豊かになる」――

この体感ができる機会を、文化事業家と一緒に増やしていきたいです。

今後の取り組み

◎ 文化事業家全体のファンを育てるための新たなファイナンススキームの構築

→ 企業にとっても、非財務情報の発信を強化できるメリットになる

◎ 文化事業家と企業・団体のコラボレーション・実証事業のアレンジ

→ 文化体験による「心身への影響」や「行動変容」などの効果を、市民と共に計測・実証し、社会へ発信する

◎ 文化体験機会の創出

― 親子の“感情変化”を生む公演

梶本 大雅 氏(株式会社オトギボックス 代表)

オトギボックスでは、「ようこそ絵本の音楽会へ」というオリジナルのクラシック楽曲をつけた絵本の読み聞かせの公演を主軸に活動しています。コンサートの時は“感情を動かす”ことをテーマにやっており、お客さんの心にどのような変化が起きたのか、親子の会話の総量がどのくらい増えたのかというところに注目してコンサートを改善しています。

また、小学校の子供たちで実行委員会を結成して、一緒にコンサートを企画する「TSUMIKIプロジェクト」も行っています。子供たちはそれぞれ役割を持ちながら「お客さんがこれをしたら喜んでくれる」ことを基準に判断をして公演を作っています。

活動をする中で個人的に大事にしている3つのことがあります。

1.本物に触れる体験をつくる

絵本を通して様々な感情、気持ちを知ってもらうことは、本物だからこそつくれる時間があると考えています。

2.保護者がストレスを感じることがなく社会を繋がることができる居場所と時間をつくる

子供を連れて行っていい場所にも関わらず、周囲の余裕のなさが保護者やお子さんに伝播してストレスを感じている場面も多いため、そのようなストレスを感じることがない時間を提供しています。ただ、コンサートという非日常な時間ではあるので、日常の場所としてつくれないか考えています。

——————————- 続きは会員限定 ——————————-

[1] Emblad SYM, Mukaetova-Ladinska EB. Creative Art Therapy as a Non-Pharmacological Intervention for Dementia: A Systematic Review. J Alzheimers Dis Rep. 2021 May 3;5(1):353-364. doi: 10.3233/ADR-201002.

後編は、前編のプレゼンテーションをもとに、各文化活動がもたらす効果について意見を出しあった様子をお届けします。

▶ 分科会レポート Vol.2 見つけよう、文化活動の力[後編]